現役の東大生がご自分の受験の経験を書いた記事がネットの片隅で話題になっています。

・東大を舐めている全ての人達へ|tonoike19950604|note

今日はこちらの記事を題材に、わたしたちが

東大に対して抱(いだ)く幻想と錯覚について 少しばかり考えることにします。

平均してみれば、東大生は頭はいいものの、あなたやわたしと変わらない、

利己的かつ偽善的で、欺瞞に満ちた愛すべき愚者である というのが一つの結論です。

なお、これは上にあげた記事を書いたtonoike氏がそのような人間であるといっているわけではありません。氏はむしろ、率直で自分の限界を心得た、極めて謙虚な人物であると感じます。

東大お受験狂騒曲 - ぶんなぐられながら勉強する子どもたち 東大を「舐めている」人たちへの伝言 - どんどん「舐めて」やってください 東大お受験狂騒曲 - ぶんなぐられながら勉強する子どもたち 「これはまったくヒドイことになっているな」 というのが、tonoike氏の中学受験の体験談を読んで真っ先に浮かんだ感想です。

母親がPS2を餌に子どもに勉強をさせる。

「そんなやり方はやめといたほうがいいのに」とこのことについても思いますが、それは序の口です。

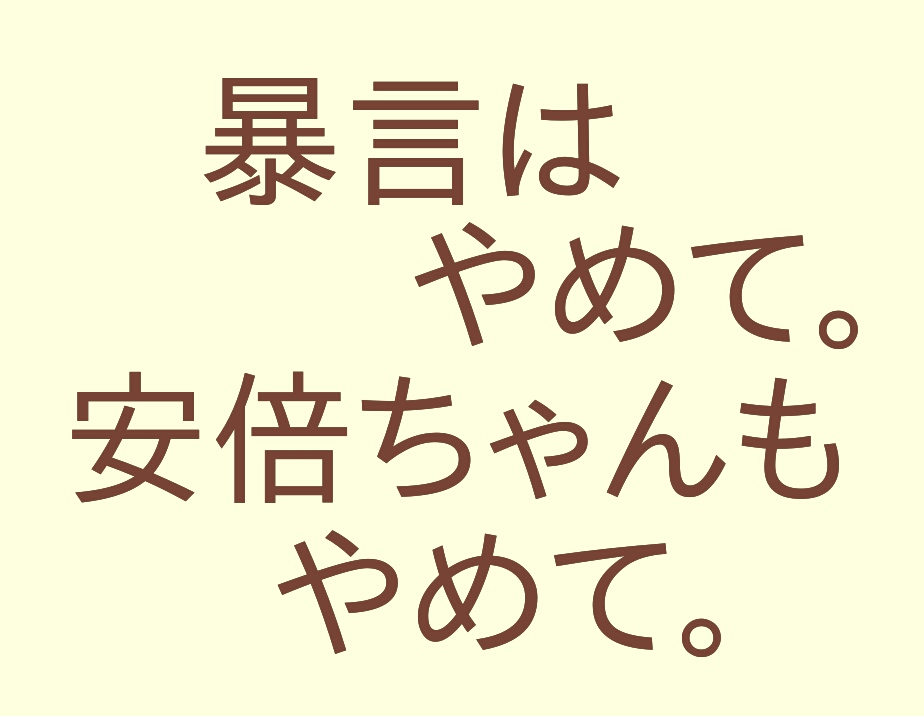

子どもが勉強をするまでつきっ切りで干渉し、あげくの果てには手を上げてまで勉強を強要する。

それでも子どもがやらないと父親まで動員して暴力を振るわさせるとは、

このお母さんは気が狂ってるのだろうか、 と正直ぼくは思いました。

けれども、それを書いている東大生のご本人は、そのときは地獄だったけれども、「今は家族関係は良好だ」というし、「そんな程度の話は周りでいくらでもあるんだ」というのですから、このお母さんがおかしいというわけではなく、日本の社会そのものが「異常」であるというべきか、あるいは、

人間自体が「標準」を常に逸脱し続ける「異常」な存在なのである、 とでも考えるしかないのでしょう。

けれども、世のお母さんにここで一つだけ考えていただきたいのは、

暴力を使うかどうかに限らず、子どもの意志をねじ曲げてまで勉強させようとすれば、あなたの大切な子どもが死んでしまう場合だってある、 という冷酷な事実です。

tonoike氏が書いている

部活を親が半ば強制的にやめさせようとしたら人生の方をやめてしまった人もいました。

というのは、ぼくの読み間違いでなければ、彼のごく身近にもそのような形で亡くなった方がいるということですよね。

あるいはしばらく前に社会的な大問題にまでなった「電通過労死事件」についてはどうでしょうか。

東大卒の女性が「過労死」したあの事件も、見方を変えれば、お母さんがわが娘を「殺してしまった」事件なのだと見ることはできないでしょうか?

これは娘の死に関して、お母さんに責任があると言っているわけではありません。

お母さんの期待に答えて、一所懸命に勉強して東大に入り、世間知らずだったために電通という「魑魅魍魎」の会社に入社してしまい、嫌ならやめればいいだけなのに、「よい子」でいなければならないので会社をやめることもできずに「死んでしまった」彼女に、期待をかけすぎ、その自由をしばってしまっていたのはお母さんなのではないのか、という推測にもとづく仮説を述べているだけのことです。

彼女がお母さんを思っての言葉を残して亡くなっているだけに何とも不憫ですし、このような形で娘に先立たれたお母さんの気持ちを考えると言葉もありませんが、もしも彼女とお母さんとの関係が、もう少しだけ素直に気持ちのやりとりができるものだったならばと考えると、本当に心が痛むのです。

もし、これを読んでくださっているみなさんの周りで、自分の子どもに勉強を無理強いしているのではないかと思われるような親御さんがいらっしゃったら、どうかそのお子さんに声をかけてあげてはいただけないでしょうか。

そういう親御さんに考えを改めてもらうことは非常に難しいと思いますが、お子さんに暖かい理解の言葉をかけることは、そのお子さんの苦しい心情を救う大きな力になりえます。

うまく声をかけられなくても、気をかけてあげ、微笑んであげるだけでもお子さんにとっては力になるでしょう。

「東大」に行かさせられるために、肉体的、精神的な虐待を受けるなどということは、極めて特殊な事例ではありますが、言われない苦痛を受ける子どもたちが少しでも楽に生きられるようにと願ってやみません。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

☆ここでちょっと一休み、<スポンサード・リンク>です。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─