間違った星に生まれてきちゃった人はいませんか。

何だか人の輪にうまく溶け込めなくて、

周りの空気から浮いちゃってるあなたのことですよ。

別の星に生まれてきちゃったんだから、

ちょっとさみしいのは仕方がないですね。

でもその分、得がたい経験ができますからね。

ほかの人たちとは違う、自分の存在を受け入れてやることです。

はだかの自分を丸ごと肯定しちゃえばいいんです。

違う星の人間なんだから、感じ方も考え方も違って当たり前、

少しでも共感できる部分があったら、

それこそ奇跡じゃないですか。

ぼくだっていつも、

居心地の悪さを感じてたんですよ。

でもあるとき気がついたんです。

居心地の悪さを感じてる自分を、

許してやればいいんだってことに。

うまくやれない自分を許して、認めて、抱きしめてやれば、

そんな自分が引き起こさざるをえない気まずい状況も、

明るく笑い飛ばすことができるんだってことに。

無理に周りに合わせる必要なんてないんです。

無理して合わせて疲れたら、その分休めばいいんです。

休んでばかりの人生で、なんのために生きてるのか分からなかったとしても、

がんばって生きてる自分に

「よくやってるじゃない!」

と声をかけてやりましょうよ。

今は生きてる意味が分からなくても、

何かがあなたを生かしているのですから、

その正体不明のエネルギーに身をまかせて、

見えない明日へと旅を続けましょうよ。

そうしていつの日かあなたは気づくことになるのです。

この星で暮らしているすべての存在が、実はみんなてんでんばらばらの星からやってきたまったく違うもの同士の寄り集まりだったってことに。

ほかの人たちもみんな、多かれ少なかれ合わせることに、

苦労して、くたびれていたってことに。

そのときあなたの居心地の悪さは消え失せて、

異なる者同士が作り出す共感の波長の中で、

ほんのり暖かい光に包まれている自分を見いだすのです。

☆あとがき

新型コロナの大騒ぎで、なんだか落ち着かない日々をお過ごしでしょうか。

世間は騒がしくても、桜はいつも通りきれいに咲いているようですね。

こちらインドでは、もう一週間近く外出制限が続いていますが、初めての事態にとまどう人々をよそに、ガンジス川はいつも通り滔々と流れ続けています。

どちらかと言うと人づき合いが苦手で、閉じこもっているほうが気楽なぼくとしては、外出制限も大して気にはならないのですが、この状況がいつまで続くかと考えると、少し気が重くなる気もします。

日本にいる皆さんも、先行きの見えなさでは同じことですよね。

分からない未来のことは、考えても仕方がないですから、文章を書いたり読んだりしながら、できるだけいつも通りに暮らしていきたいなと思う春の日の午後です。

4年前に開設された学習院大学の国際社会科学部は今年度はじめて卒業生を送り出しました。

第一期生の卒業式は3月20日に予定されていましたが、新型コロナウイルスの流行により中止され、当日卒業生代表として謝辞を述べるはずだった2人の学生の謝辞がホームページで公開されています。

*1

その2人の卒業生のうちの小堀奈穂子さんの謝辞が、日本の形式主義にあからさまな「攻撃」を加える内容であることから、

「超パンク!*2」という賛辞と共に、

「ネオリベの申し子。教育の失敗*3」という否定的な意見が並んで見うけられます。

称賛と失望が渦巻く台風の目となった小堀さんの謝辞とはどんなものなのか、確認して見ることにしましょう。

日本社会の形式主義を痛烈に批判 経済的自由の大切さと自分への感謝 いかに自分は成績優秀だったかと逆風を跳ねのけるパワー 眠った世界の否定と言論の自由 大学側の注釈 権利は何かの対価なの? (2020.3.27 追記) 頑張ってる女性同士が励まし合える世の中であってほしい (2020.3.29 追記) 「歴史」を知り先達をリスペクトすることの大切さ 批判の投げ合いではなく、建設的な提案が増えてほしい 日本社会の形式主義を痛烈に批判 卒業生総代答辞の多くが、ありきたりな言葉の羅列に過ぎない。大きな期待と少しの不安で入学し、4年間の勉強、大学への感謝、そして支えてきてくれた皆さまへの感謝が述べられている定型文。しかし、それは本当にその人の言葉なのか。皆が皆、同じ経験をして、同じように感じるならば、わざわざ言葉で表現する必要はない。見事な定型文と美辞麗句の裏側にあるのは完全な思考停止だ。

これが問題の謝辞の第一段落です。

日本社会の形式主義を痛烈に批判しています。

横並びを大切にする主流派のみなさんは眉をひそめるに違いありませんが、自由な表現を愛するぼくとしては、ここでの主張にはまったく同感です。

強いていえば言葉の選び方が強すぎる気はしますが、それもあまりに大人しすぎる日本の若者へのアンチテーゼとして考えれば、十分理解できるものです。

経済的自由の大切さと自分への感謝 私は自分のために大学で勉強した。経済的に自立できない女性は、精神的にも自立できない。そんな人生を私は心底嫌い、金と自由を得るために勉強してきた。そう考えると大学生活で最も感謝するべきは自分である。

第二の段落では、経済的な自由の大切さを述べた上で、その実現のために努力をした自分にこそ最も感謝すべきだ、という極めて利己主義的な主張がなされています。

上級国民は犯罪を犯しても優遇され、下級国民はこき使われるだけで、その上でヤルヤル詐欺で税金を取られっぱなしという日本の現実を考えれば、この主張も本音を隠さずさらけ出したというだけのことであり、必ずしも「エゴイスティックな最低の意見」とは言えない気がします。

たとえばこれを、次のように言い換えてみたらどうでしょうか。

「現在の日本の状況では、国民への社会的な保障は決して十分とは言えない。そんな状況を変えて社会に貢献したいからこそ、まずは自分の経済的自立が大切だと考え、そのために私は勉強してきた。勉強する環境を用意してくれた大学関係者にはもちろん感謝するが、その環境を使ってしっかりと勉強してきた自分にこそ一番の感謝をしたい」

つまり「誰だって自分がかわいい」という当たり前のことを、小堀さんのようにストレートな表現でいうか、それとも社会に受け入れられるような形でいうか、という話にすぎないと思うのです。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

☆ここでちょっと一休み、<スポンサード・リンク>です。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

いかに自分は成績優秀だったかと逆風を跳ねのけるパワー すべての年度での成績優秀者、学習院でもっとも名誉である賞の安倍能成記念基金奨学金、学生の提言の優秀賞、卒業論文の最優秀賞などの素晴らしい学績を獲得した自分に最も感謝している。支えてくれた人もいるが、残念ながら私のことを大学に対して批判的な態度であると揶揄する人もいた。しかし、私は素晴らしい学績を納めたので「おかしい」ことを口にする権利があった。大した仕事もせずに、自分の権利ばかり主張する人間とは違う。

この段落では、自分の成績の優秀さをはっきりと述べた上で、けれども自分の大学生活が決して順風満帆ではなかったことが述べられています。

彼女のように自己主張の強い人が、周りから様々な圧力を受けることは、日本社会では当たり前のことでしょう。

そうした逆風状況の中で、支えてくれた人の存在に言及しているにも関わらず、その人にすら感謝の言葉を述べることができない彼女の姿には、痛々しさを感じざるを得ません。

けれどもそうした逆風を跳ねのけて、これだけの主張を続けることができる彼女のパワーには感服します。

眠った世界の否定と言論の自由 もし、ありきたりな「皆さまへの感謝」が述べられて喜ぶような組織であれば、そこには進化や発展はない。それは眠った世界だ。新しいことをしようとすれば無能な人ほど反対する。なぜなら、新しいことは自分の無能さを露呈するからである。そのような人たちの自主規制は今にはじまったことではない。永遠にやっていればいい。

次の段落では再び、日本の形式的社会への厳しい批判の言葉が繰り返されます。

日本社会の保守的なあり方に心底うんざりしている気持ちがありありと伝わってきます。

私たちには言論の自由がある。民主主義のもとで言論抑制は行われてはならない。大学で自分が努力してきたと言えるならば、卒業生が謝辞を述べるべきは自分自身である。感謝を述べるべき皆さまなんてどこにもいない。

言論の自由という言葉を使ってまで、卒業生の謝辞としてこのような過激な主張を展開した彼女の心の深い闇を思います。

きみは幸せなの?それとも不幸せ?

まあそれは、どっちでもいいんだけど。

問題はきみが今より幸せになりたいかどうかってことでね。

もしきみが今より幸せになりたいってんなら、ちょっとぼくの話を聞いてみてよ。

1. 自分も世界も、今のままで完璧である。 2. 自分も世界も、今よりさらに完璧になっていく。 3. 自分と世界の完璧さは、ここから周りに広がっていく。 1. 自分も世界も、今のままで完璧である。 きみは自分に自信があるかな?そしてこの世界を信頼してるかな?

これもほんとは、どっちでもいいんだけどね。

今きみが自分に自信があってもなくても、世界のことを信頼していてもいなくても、きみが今よりも幸せになりたいと思うんのなら、まずは自分も世界も「今のままで完璧」なんだってことを知らなくちゃいけない。

きみは人生うまくいかなくてため息ばかりついているのかもしれない。そしたら、あっちにもこっちにも地獄のような落とし穴が散りばめられた世界が完璧だなんて、そんな話はありえないって思うかもしれない。

きみがそう思うのはまったく自由なことだけど、本当の幸せを手にしたいってんなら、そんなクソったれな思い込みは今すぐトイレにでも流しちまうんだ。

もちろん、この世界の完璧さが分かるようになるのには時間がかかる。

この世界が今のままで完璧だなんて、そんな途方もない考え方がすんなり受け入れらたら、その方がよっぽどおかしいってもんだ。

けどよ、そのおかしさが、ちょいとばかり今は必要なのさ。

疑い半分でもいい。騙されたつもりでもいい。

自分も世界もひょっとしたら完璧かもしれない、そういう可能性もゼロじゃないなって、まずはそのくらい思えたら上出来ってわけでね。

2. 自分も世界も、今よりさらに完璧になっていく。 それでだ、仮に今の自分も世界も完璧だっていうんなら、今以上に何かをする必要もないし、極端な話をすれば生きてる必要だってなくなっちまう。

そういう話だったら、ちょっとつまらないわな。

そこで次のステップに進もう。

自分も世界も今のままで完璧なんだが、実のところこいつらは、さらにその完璧さを深めていくことができるんだ。

きみが経験を積むごとに、そしてその経験を周りに伝えていくごとに、自分と世界の完璧さは深まっていく。

もちろん後戻りもあるさ。

世界の深化は直線的なものじゃない。藪の中をめぐって、山道を登り下りして、行ったり来たりを繰り返しながら、螺旋を描いて深化は進むんだ。

初めのうちは深化が進んでるなんて実感できないだろう。ただ堂々めぐりをしてるようにしか思えないに違いない。

でも万が一堂々めぐりだったとしても大丈夫。だって初めっからこの世界もきみも完璧なんだから。

完璧なものをわざわざ変える必要なんてないんだ。変えようとするまでもなく変わっていくんだ。その変化を楽しめばいいだけのことなんだ。

変化が苦しいときもあるだろう。だけど苦しさだって、前向きに受け止めることができれば、喜びを生むための肥やしになることに、きみはじき気づくだろう。

変化を怖れちゃいけない。変化することも完璧さの一部なんだ。世界と自分を信じて、思い切って変化に身を任すのさ。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

☆ここでちょっと一休み、<スポンサード・リンク>です。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

3. 自分と世界の完璧さは、ここから周りに広がっていく。 きみは自分がいつも宇宙の中心にいることに気づいてるかな?

そんな突拍子もないことを言われても、どう答えていいか分からないかね?

まあ、少しばかり常識の枠をぶっ壊して、右斜め後ろの上空あたりから世界を見直してやることにしようじゃないか。

まずはこの世界の秘密を教えよう。それはきみが意識そのものだってことなんだ。

意識の存在は科学では解くことのできない永遠の謎だ。

そしてその意識は、いつだって宇宙の中心にあるんだ。

つまりきみにとってはきみの意識が宇宙の中心になり、ぼくにとってはぼくの意識が宇宙の中心になるのさ。

新型コロナが猛威を振るい、みなさん先行きに不安を抱えながら生活していらっしゃるでしょうか?

日本は独自路線で行動の制限はまだゆるい状況ですが、世界中で外出禁止が当たり前になり、「戦争状態」という言葉も決して大げさではありません。

けれども、こんな状況だからこそ心の落ち着きが肝心です。

まずは鼻からゆっくり「三回深呼吸」をして、肩から力を抜いてください。

そうして緊張を解いたところで、話を進めることにしましょう。

恐怖と不安が人類を進化させた 恐怖と不安に打ち勝つための「マインドフルネス=気づき」 体の感覚に気づくことの大切さ マインドフルネスの具体的な練習法 慈悲の瞑想で、あなたの落ち着きを周りの人にもおすそ分け 恐怖と不安が人類を進化させた わたしたち人類は、ほかの動物と比べると極めて大きな脳を持っています。

そしてこの大きな脳が持つ、危険を察知する能力が、わたしたちの抱える「恐怖と不安」に密接に関係します。

恐怖を避け、不安な状態から逃れることで、ヒトは危険を回避し、安全を確保し、その結果巨大な文明を創り上げることになったのです。

ですから「恐怖と不安」はわたしたちにとってまったく自然な心の状態であり、進化論上の必然なのです。

恐怖と不安に打ち勝つための「マインドフルネス=気づき」 マインドフルネスという言葉は、もともと仏教の「念(サティ)」を英語にしたものです。

日本語では「気づき」と理解したらよいでしょう。

この「気づき」は、今この瞬間に自分の体に起きていることに、価値判断を加えることなく、感じているままに気づくことを意味します。

例えば、新型コロナウイルスのことを考えて、「怖いな、不安だな」と思っていたら、「今自分の中に恐怖や不安の気持ちがある」ことをただそのまま意識するのです。

「怖がっちゃいけない」とか「不安に思ってちゃダメだ」というような価値判断をしないことがポイントです。

なぜこのような気づきが大切かというと、自分が恐怖や不安を抱えているのに気づかないまま行動すると、悪い結果に結びつくような行動をしてしまいがちだからです。

自分が感じている恐怖などの負の感情も、きちんと体のレベルで味わうことができれば、いずれ収まって心は落ち着きます。

心が落ち着いてからなら、冷静に良い結果に結びつく行動を取るのも、難しくないでしょう。

体の感覚に気づくことの大切さ あなたは自分が喜びや楽しさを感じていればそれに気づき、恐怖や不安、あるいは悲しさを感じていればそれに気づくことでしょう。

だからわたしたちは自分の感情にいつも気づいているつもりでいるのですが、実際には自分の感情を押し殺していてそれに気づかない場面も多々あります。

そういう埋もれた感情を確認するためには、自分の体に現れる変化に敏感になる必要があります。

マインドフルネスの一番ポピュラーな練習法は、呼吸に意識を向けるものです。

人間は驚けば息が止まるし、怒れば息が荒くなるし、悲しいときには息が弱々しくなるでしょう。

呼吸に意識を向けることで、そのような変化に気づけるようになると、いろいろな場面で感情が体の感覚として現れていることにも気がつけるようになるのです。

息を吸うときには、息を吸っていることを意識し、息を吐くときには、吐いていることを意識する。

息を吸うときに鼻の穴を通る空気が冷たいのを意識し、吐くときには少し暖かい空気が通るのを意識する。

息を吸うとお腹や胸が膨らむのを意識し、息を吐くとお腹や胸がしぼむのを意識する。

そうやって、体の感覚を意識し、気づきを保つことによって、心は徐々に落ち着いていくのです。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

☆ここでちょっと一休み、<スポンサード・リンク>です。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

マインドフルネスの具体的な練習法 マインドフルネスの練習は、価値判断という頭の働きを止めて、今自分の体に起こっていることに気づけばいいだけのことなので、例えば毎朝起きたら「鼻からゆっくり三回深呼吸する」だけでもかまいません。

夜寝る前にもやったらいいですし、昼間ちょっとした空き時間や、仕事や勉強で疲れたときにやってみるのもおすすめです。

緊張した状態で長時間作業をしていると、どうしても「頭」が疲れます。その「頭の疲れ」を取るためにも、呼吸に意識を向けることが役立ちます。

頭で考えるのをやめて呼吸に集中し、そのとき体に起こっている感覚に注意を向けるだけで、自然に体はリラックスし、頭の疲れも解消していくのです。

三回深呼吸に慣れてきたら、5分から10分呼吸に注意を向け続ける練習をするのもいいでしょう。

この場合は意識的に深呼吸をする必要はなくて、自然な呼吸を観察すればオーケーです。

初めのうちは、5分間呼吸を観察するのはとても長く感じるかもしれません。呼吸を意識しているはずが、いつの間にか考えごとをしている自分に気づくことでしょう。けれどもそれでかまいません。「いけない、呼吸に意識をむけなくちゃ」と思うのではなく、「あ、考えごとをしているな」と確認だけして、呼吸に意識を戻せばよいのです。

そうして練習を続けて慣れてくれば、5分間の練習のあとには心がすっかり落ち着いて、とてもすっきりした気持ちになっていることでしょう。

慈悲の瞑想で、あなたの落ち着きを周りの人にもおすそ分け マインドフルネスで心を落ち着けることができたら、慈悲の瞑想で周りの人にその落ち着きをおすそ分けすることもできます。

北インドの聖地ハリドワルより、みなさん、こんにちわ。

今ぼくはヒンズー教のお寺のゲストハウスに泊まっていて、お昼はたいていそこの食堂でカレーのセットをいただいています。

インドではセットの定食が銀色のスチールの大皿で出てきますが、この大皿をターリーといい、定食自体もターリーと呼びます。

ハリドワルは物価が安いので、道端の屋台ならターリーが30ルピー(約45円)から食べられます。

なお、お寺の宿は奥さんと二人で一泊200ルピー(約300円)の格安値で泊まらせてもらっており、食事も無料でいただいているので、ありがたいことこの上ありません。こんなに好条件なのは、奥さんがお寺の手伝いを熱心にやっているからなのですが。

で、こちらの写真が今日のお昼です。

手前右から時計回りに、チャパティ、ごはん、サグ・パニール(ほうれん草とインド風カッテージチーズのカレー)、ダル(ムング豆のカレー)、豆のカレーとなります。

サグ・パニールは、日本だとほとんど辛くないことが多いですが、今日のはピリ辛でした(しばらく前は相当辛いのが出ていたのですが、今は辛さ控えめになってます)。ほうれん草のとろとろ感が独特のカレーですよね。

ダルもほとんど辛くなく、ムング豆のとろみがいい感じです。

最後の豆カレーは豆の種類が分かりませんが、大豆よりは柔らかめでクセがなく、やや辛めでアクセントが効いていました。

というような具合で、インドの食事は日本の感覚からいうと、すべての料理がカレー、と言いたくなるくらいです。

店で食べるターリーのセットにはこの他にアチャールというインド風の漬け物やプレーンヨーグルトがついたりします。

アチャールは漬け物ですが油が使ってあり、もちろん唐辛子をメインにスパイスも漬け込んでありますし、ニンブーという小さく丸いインドのレモンが使われることも多く、このニンブーが苦味と共に独特の風味をつけ加えてくれていて、「慣れるとおいしいインドのアチャール」てな感じです。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

☆ここでちょっと一休み、<スポンサード・リンク>です。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

ちなみにムング豆のダルと並んでインドの食事にかかせないのがサブジです。

サブジはじゃがいものカレーだと思っておけば、だいたい間違いありません。

庶民的なターリーだと、ダルとサブジとアチャールで三点セットになります。

ただしこのサブジという言葉、実際は野菜の意味なんですね。インドでは英語も多用しますから、サブジの意味でベジタブルともいい、略してベジという言い方も普通です。

そこでベジバーガーというと、じゃがいもを茹でて潰して油で焼いたパテをバンズに挟んだものになります。

インドではベジタリアン料理が普通なので、ひき肉のハンバーガーは洋風の特別の店以外にはなく、バーガーと言えば、じゃがいものベジバーガーなのです。

ちなみに日本でインド料理といえば半発酵パンのナンがつきものですが、インドではやや高級な店に行かないとあまりナンを見ることはありません。

ここハリドワルでは、道端の露店式の食堂でもドラム缶で作ったタンドリーを使って何を出す店もあるのですが数は多くなく、主流は発酵させない平焼きパンのチャパティとごはんになります。

そして軽食としてはサモサを始めとする揚げ物が多種多様にあるのですが、それはまた別の機会に書くことにしましょう。

てなわけでみなさん、ナマステジーっ♬

[写真は、お寺の振る舞いがもうじき始まるところで、食事が配られるの待っているヒンズー教の行者たち]

※初出: https://note.com/tosibuu/n/nfe3ca79a45f8

昨日は北インドの山の州ヒマチャル・プラデシュのナハンという小さな街から、おんぼろバスに揺られて、ガンジス川の聖地ハリドワルへ移動しました。

インドの人ばかりが乗っている長距離バスでしたが、たまたま始発のマナリから乗ってきた日本の女の子が一人いて、久しぶりに日本語をたくさん話しました。

そのときのぼくは、ナハン近郊の小さなお寺で肝っ玉ばあちゃん的女行者と、どうにも濃厚な数日を過ごしたあとだったので、いつになく饒舌でした。

体の中に溜まっていた強烈なあくを、しっかりと吐き出してしまう必要があったようです。

その女の子は、インドは三回目ということで、新しい土地に行って新しい体験をすることが楽しくてしょうがない様子でしたが、日本の控えめすぎる言葉や感情のやりとりとは違う、インドの人たちの極めてあからさまなコミュニケーション・スタイルに、戸惑うと同時に大きな魅力を感じていることを話してくれました。

インドの人たちは本当に素直に感情を表現していて、喧嘩をするかと思うと仲直りをして、実にハッピーな時間を過ごしているのがうらやましいというわけです。

それでぼくは思ったのですが、結局のところ人生というものは、いかにハッピーにすごせるか、ということにすべてがかかっているのだし、あらゆる人は、人生を幸せなものにするために、最大限に自分の持つ力を使っているに違いないのです。

これを読んでくださっているみなさんの中には、毎日の生活がなかなか思うように回らず、なんでこんな人生を送らなきゃならないんだと思いながら、お金を稼ぐタメに必要な仕事を渋々とやっているような方もいらっしゃるかもしれません。

あなたがもしそんなふうに「人生をいやいやながら生きている」方であったとしても、それは生き延びるために自分にできる限りの努力をしてきた結果のはずです。

生き延びて幸せな時間をすごすために、誰もが一所懸命に努力をしているはずなのです。

そして、残念ながらその結果に今は満足できていないかもしれませんが、それがいつか幸せな瞬間につながることを信じられるからこそ、人間は生きていられるのだと思うのです。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

☆ここでちょっと一休み、<スポンサード・リンク>です。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

バスで乗り合わせた女の子にぼくが話したのは、人生というのは、どうやってハッピーな時間をできるだけ多く過ごすか、そしてそのハッピーな感覚を大きなものにできるか、にかかっている、ということでした。

そしてそれは、無理なく自然にできなければなりません。

素直な自分のままでいて、無理をしないで、自然に行動して、ありのままの気持ちを表わすことができて、それがハッピーな時間につながっていくことこそが、本当に幸せな生き方だと思います。

その女の子は、インドの人のようには生きられない自分をなんとか変えられないかと思って真剣な眼差しでした。

インドの人と比べて、自分はハッピーに生きていない、もっとハッピーに生きたいと、真剣にそう思っているのが感じられました。

それでぼくは言ったのです、あなたは十分にハッピーですよ、働くことばかりで精一杯の周りの日本の人たちを見て、どうしてこの人たちはこうなんだろうと思うから、今こうしてインドという日本とは非常に違う国に来て、まったく別の世界を見て、人生を楽しんでるんじゃないですか、あなたは10人中1人のハッピーな人ですよと。

すると、それまでの生真面目な表情が一瞬でほころんで、

「あたしハッピーですか!本当ですか!!」

というので、10人に1人か、100人に1人かはともかくとして、ハッピーなのは間違いありませんよ、とぼくは答えたのです。

インドで伸び伸びハッピーに過ごしている子どもたちを見ると、ああ、幸せってこういうことなんだな、と思います。そして、あまり幸せそうには見えない日本の子どもたちを思い出したりもします。

けれども、日本には日本の幸せと不幸があり、インドだってそれは同じことです。インドには日本にはない厳しい現実があり、例えば足のない物乞いの姿などインドではまったく当たり前の現実です。

そうした厳しい現実の前では、ぼくたちのくに日本のとてつもない物質的な豊かさと、そこで暮らすぼくたちの生活の圧倒的な「生ぬるさ」は、実に驚くべきものに感じられるのです。

でも「生ぬるい」などといういじけた言葉を使うのはやめにして、むしろ日本の暮らしの豊かさに目を開くことにしましょう。

景気は悪く、仕事はきつく、人生が灰色にしか見えないとしても、日本に生まれたというだけで、ぼくたちは「大きな幸せ」を手にしているのです。

その幸せをどう生かすかは、あなた次第です。

周りの人たちの鬱屈した思いに流されて、なんだかぱっとしない人生を送るのか、それともきちんと自分の世界を自分の中に作って、人生を楽しみながら生きるのか、それは結局あなたの気持ち次第なのです。

あなたが自分の人生をしっかりと歩み、あなたの毎日が輝きに満ちたものになることをお祈りして、この小文を終えることにします。

それではみなさん、ナマステジーっ♬

[初出: https://note.com/tosibuu/n/ne7095846c2f5 ]

みなさん、新型コロナウイルスの騒動で、不安を感じながら日々をお過ごしでしょうか。

また、トイレットペーパーが手に入らず困っている方もいらっしゃるかもしれません。

今や、政府の発表もメディアの報道も、眉に唾をつけて疑わざるをえない時代です。

そんな時代の中で、賢く生きるための一助になることを祈って、この記事では

「なぜデマや噂は広がるのか」

そして、

「それに対してどう向きあえばいいのか」

を考えてみたいと思います。

なぜトイレットペーパーなのか? あなたの落ち着きがデマを防ぐ最大の武器です ** デマはなぜ広まる? 不安の心理と人間行動

今回の「コロナ騒動」では、マスクとトイレットペーパーが店頭から消えるということが起きました。

マスクはウイルスを防ぐためにはあまり役立ちませんし、トイレットペーパーがなくなるというのは完全なデマです。

どちらも不安にかられた多くの人が、必要性の低いものをたくさん買うことによって、本当に必要な人が手に入れることが難しくなり、社会問題になってしまったわけです。

いつもは理性的に行動している人でも、強い不安・怒り・恐怖を感じると理性的な行動ができなくなります。

これを扁桃体ハイジャックと言います。

脳の中で感情を担当している扁桃体という部分が、その人の行動全体を支配してしまうことを、飛行機のハイジャックに例えた表現です。

※扁桃体ハイジャックについて詳しく知りたい方はこちらの本をどうぞ。

ダニエル・ゴールマン 「EQ こころの知能指数」

https://amzn.to/2IAokVS

ふだんから不安感の強い人は、「トイレットペーパーがなくなる」と聞いただけで、その情報の正しさを確認する前に「今のうちに買っておいたほうがいいのかな」と考え始めてしまいます。

ここで追い打ちをかけるのがテレビなどの報道です。人間は視覚的な情報を重視するし、映像に反応しやすいからです。

アメリカの心理学者メラビアンが提唱するメラビアンの法則は、非言語コミュニケーションの重要性を説くもので、その実験結果によると、

「言語情報は7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%」

となっており、視覚情報が最大です。*1

これは対面でのコミュニケーションを想定した実験ですので、誰かがあなたに

「トイレットペーパーがなくなるらしいよ」

と話しかけてきたときに、その人の

・「表情や動作」が一番重要で、

・「声の調子」が二番目、

・「言葉の内容」は一番あとになる、

というものです。

これを一般化して考えれば、同じ「トイレットペーパーがなくなる」という話を聞くにしても、

1. ツイッターで見る

2. ラジオで聞く

3. テレビで見る

の三通りの場合、1. < 2. < 3. でテレビで見る影響が一番大きいことになります。

ツイッターでたまたま「トイレットペーパーがなくなる」というデマを見かけて不安に思っていた人は、テレビを見てさらに不安を煽られれば、自分も買い占めに加担してしまいかねないわけです。

というわけでテレビ関係のお仕事の方にお願いです。

こうした心理学的情報を踏まえ、人の不安をあおりかねない報道はどうか控えてください。

「トイレットペーパーが売り切れ」を強調する画像を流すことは、誰のためにもなりません。「工場や倉庫にはたくさんのストックがある」ことを、映像ではっきりと伝えるようにしてください。

こうした倫理的な報道基準がきちんとなされるような社会になってほしいなと、切に願うものです。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

☆ここでちょっと一休み、<スポンサード・リンク>です。

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

みなさん、こんにちわ、インドを好評漂流中のとし兵衛です。

ネットを見てると、「macbookを抱えて旅をしながらライター稼業」といったブログを時おり見かけます。

「お洒落ね」とは思うのですが、ノートPCってやっぱり重くないですか?

もちろんPCでないとできない作業もありますから、重いという理由だけでPCをやめるわけにはいかないでしょうけれど、単純に文章を入力して編集して、そしてネットにアップロードということなら、スマホで十分な時代だと思うんですよ。

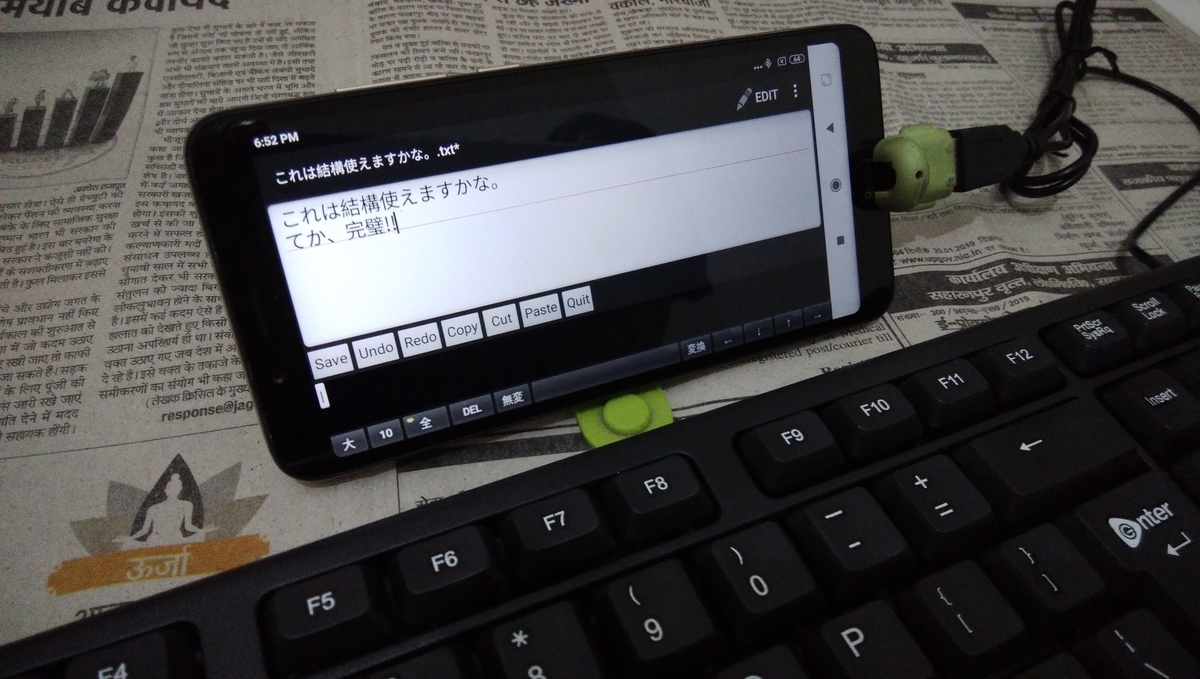

ということで、この記事では先日完成したばかりの、ぼくの新しい執筆環境(アンドロイド・スマホ+USBキーボード)について紹介します。

安物の中国製USBキーボードで快適入力!! スマホは中国製 redmi a7 入力メソッドは「日本語フルキーボード For Tablet」、エディタは Jota Text Editor 安物の中国製USBキーボードで快適入力!! 上の写真、キーボードがはみ出していて分かりにくいですが、10キー付き中国製のスリムキーボードです。

ほんとは10キーなんていらないのですが、インドでは品数豊富なPC屋が見当たらず、日本円で700円ほどのこいつにしました。カーソルキーが独立してる分、使いやすくていいかな。

とはいえ、日本にいたらbluetooth キーボードを買ってます。日本の皆さんにはこちらがお勧めです。

☆MOBO 折りたたみ型 Bluetooth 日本語配列 キーボード【 ブラック 】専用ケース兼スタンド付き 「 MOBO Keyboard 」 AM-KTF83J-GB

https://amzn.to/2Ty81iK

キーピッチ 19mm のフルサイズなのでブラインドタッチも楽々です。6,500円で快適な入力環境が手に入るんですから、安いもんですよね。

スマホは中国製 redmi a7 そして肝心のスマホですが、ぼくのはやはり中国製、redmi a7 です。

みなさんがやってみようという場合は、もちろんお手持ちのスマホを使えばいいわけですが、USBキーボードを使う場合は USB OTG の機能が必要ですのでご注意を。OTG = On The Go が使えれば、普通のUSBコネクタをマイクロUSBに変換するコネクタを用意することでUSBキーボードが使えるようになります。OTGが使えない場合は bluetooth キーボードを使ってください。

さてこの redmi a7 ですが、日本円で 8,000円くらい、スペックは次のようなもので、日本の割高アンドロイドと比べると格安でコストパフォーマンスが高く、十分さくさく使えます。

サイズ: 146.30 x 70.41 x 9.55 mm 重さ: 165.00 g バッテリ: 4,000 mAh ディスプレイ: 5.

このところ、どんな言葉が人を動かす力を持つのか考えています。

それで気がついたのは、確かに「言葉が人を動かす」ということもあるのだけれど、実際に人を動かすのは、言葉のもとになっている「人の気持ち」だということです。

当たり前と言えば、当たり前の話です。

けれども

「ネットでどんなふうに情報を発信すれば多くの人にとどけることができるんだろう?」

というような関心から表現について考えていると、これはどうしても引っかかり安い「落とし穴」だと思うのです。

表現に磨きをかけるのも大切 言葉は器でもあり、中身でもある 表現と承認欲求 囁きと叫びが、心の奥底で渦巻くとき 表現に磨きをかけるのも大切 どんなふうに言葉を使えば、たくさんの人に理解してもらえるのか。

そう考えて表現に磨きをかけていくこと自体は悪いことではありません。

けれどもそれをやり過ぎると、本末が転倒してしまい、枝葉のことばかり気にする結果になりかねません。

言葉って難しいなと思います。

言葉が難しい理由の一つは、言葉が器と中身の両方の役割を果たすためです。

何が器で何が中身なのかがすぐ分からなくなり、中身を食べるべきなのに器をかじってしまうわけです。

分かりにくい話でしょうか。

言葉は器でもあり、中身でもある ご飯と間違えて茶わんを食べる人はいません。

けれども「愛してる」と言われただけで、「この人は自分のことを本当に愛してくれているんだ」と勘違いしてしまうことはよくあることでしょう。

「愛」という言葉は器です。その器には優しさとか思いやりとか、いろいろな中身が詰まっています。

つまり「愛してる」という言葉に、実際に優しさや思いやりの気持ちからなされる行動が伴って初めて「愛されている」という器に中身が盛られたことになるわけです。

ところが、肉体というものが持つ過剰な欲求に心を奪われるとき、人は「愛」という言葉が中身と関わりなく、それだけで気持ちを落ち着かせてくれるという錯覚に落ち入り、自分をだましてまでも納得させたりもするのです。

中身のない空虚な器をかじって、なんとか心の飢えをなだめるのです。

表現と承認欲求 あなたが表現というものに取り憑かれた人間なのであれば、人に伝えることなど二の次で表現に取り組んでいらっしゃるでしょうから、ここで書いていることは、

「ああ、そんなことを考える人もいるんだな」

くらいのことでしかないでしょう。

けれども、ぼくのように中途半端で、表現を捨てることもできず、かといってそれに没頭することもできない人間にとっては、これは切実な問題です。

というのは、「書く=表現する」という内発的な行為が、承認欲求からなされるとき、「承認を得るために表現を調整する」という本末転倒が起こり、しかもその調整が必ずしも承認につながらない場合、あとに残るのは一抹の虚しさでしかないからです。

承認欲求のために書くことも、決して悪いことではないでしょう。けれどここでも本末を転倒させないことと、それにのめり込み過ぎないことが大切です。

囁きと叫びが、心の奥底で渦巻くとき 物書きを趣味とする旧友が「すべての言葉は魂の叫び」という題の文を書いていて、ホントにその通りだなと思ったことがあります。

そして、すべての言葉は呪文であり、祈りでもあります。

器ではなく中身としての言葉を発することができれば、それはきっと誰かに届いてその人に力を与えることになるでしょう。

願わくばこのつたない言葉が、あなたの心に響いて、あなた世界にほんの少しでも光をもたらしますように。

インドの片隅でバナナをかじりながら、ぼくはそんなことを想ったのです。

(初出: とし兵衛@note.com

https://note.mu/tosibuu/n/n85eff388c872 )

この記事はお題メモです。

どんな記事になるのか関心を持った方は、☆でもコメントでも何かしらの反応をお願いします。

今回のお題は、

「自分に厳しく、他人に優しく」は正しい考えなのか? です。

それではみなさん、よろしくねー!